Redis 学习——AOF日志

Redis 是内存数据库。一旦断电,内存中的数据就会丢失。如何保证 Redis 的可靠性呢?

Redis 主要采取 AOF 日志和 RDB 内存快照两种持久化的手段。本文主要学习 AOF 日志。

本文的学习目标如下:

- 了解基本的日志。

- 了解 AOF 日志的实现和写回策略。

- 了解 AOF 日志的重写策略。

日志(log)

日志是 MySQL 数据库的重要组成部分,记录着数据库运行期间各种状态信息。MySQL 日志主要包括错误日志、查询日志、慢查询日志、事务日志、二进制日志几大类。作为开发,我们重点需要关注的是二进制日志(binlog)和事务日志(包括 redo log 和 undo log )。

undo log

为什么?

我们在执行执行一条“增删改”语句的时候,虽然没有输入 begin 开启事务和 commit 提交事务,但是 MySQL 会隐式开启事务来执行“增删改”语句的,执行完就自动提交事务的,这样就保证了执行完“增删改”语句后,我们可以及时在数据库表看到“增删改”的结果了。

执行一条语句是否自动提交事务,是由 autocommit 参数决定的,默认是开启。所以,执行一条 update 语句也是会使用事务的。

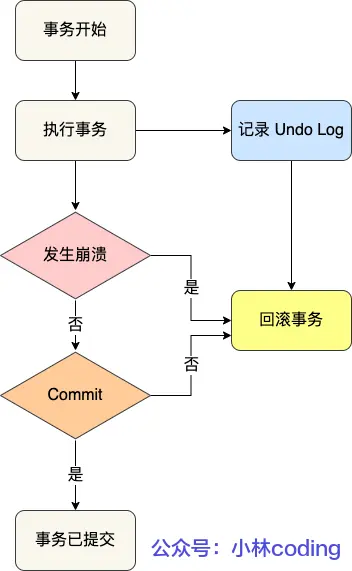

如果我们每次在事务执行过程中,都记录下回滚时需要的信息到一个日志里,那么在事务执行中途发生了 MySQL 崩溃后,就不用担心无法回滚到事务之前的数据,我们可以通过这个日志回滚到事务之前的数据。

实现这一机制就是 undo log(回滚日志),它保证了事务的 ACID 特性 (opens new window)中的原子性(Atomicity)。

是什么?

undo log(回滚日志):是 Innodb 存储引擎层生成的日志,实现了事务中的原子性,主要用于事务回滚和 MVCC。

undo log 是一种用于撤销回退的日志。在事务没提交之前,MySQL 会先记录更新前的数据到 undo log 日志文件里面,当事务回滚时,可以利用 undo log 来进行回滚。如下图:

每当 InnoDB 引擎对一条记录进行操作(修改、删除、新增)时,要把回滚时需要的信息都记录到 undo log 里,比如:

- 在插入一条记录时,要把这条记录的主键值记下来,这样之后回滚时只需要把这个主键值对应的记录删掉就好了;

- 在删除一条记录时,要把这条记录中的内容都记下来,这样之后回滚时再把由这些内容组成的记录插入到表中就好了;

- 在更新一条记录时,要把被更新的列的旧值记下来,这样之后回滚时再把这些列更新为旧值就好了。

undo log 两大作用:

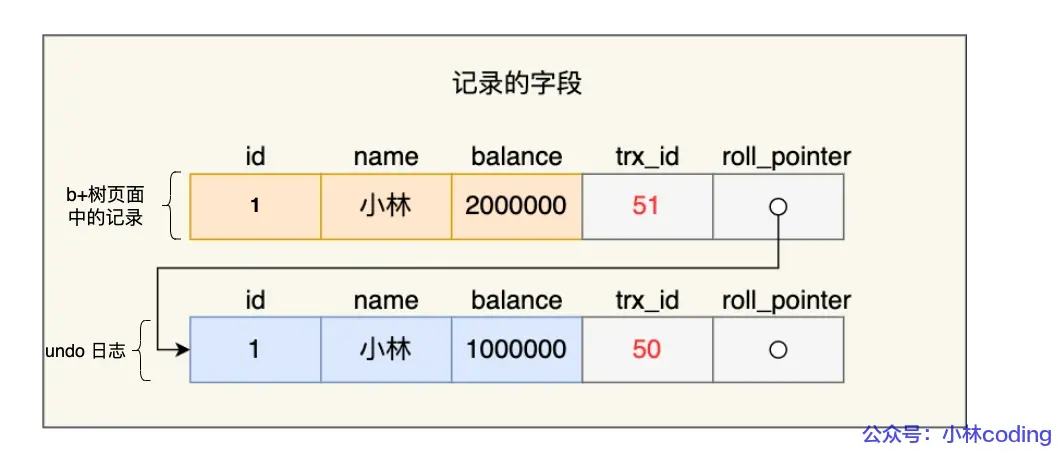

一条记录的每一次更新操作产生的 undo log 格式都有一个 roll_pointer 指针和一个 trx_id 事务id:

- 通过 trx_id 可以知道该记录是被哪个事务修改的;

- 通过 roll_pointer 指针可以将这些 undo log 串成一个链表,这个链表就被称为版本链;

另外,undo log 还有一个作用,通过 ReadView + undo log 实现 MVCC(多版本并发控制)。

对于「读提交」和「可重复读」隔离级别的事务来说,它们的快照读(普通 select 语句)是通过 Read View + undo log 来实现的,它们的区别在于创建 Read View 的时机不同:

- 「读提交」隔离级别是在每个 select 都会生成一个新的 Read View,也意味着,事务期间的多次读取同一条数据,前后两次读的数据可能会出现不一致,因为可能这期间另外一个事务修改了该记录,并提交了事务。

「可重复读」隔离级别是启动事务时生成一个 Read View,然后整个事务期间都在用这个 Read View,这样就保证了在事务期间读到的数据都是事务启动前的记录。

这两个隔离级别实现是通过「事务的 Read View 里的字段」和「记录中的两个隐藏列(trx_id 和 roll_pointer)」的比对,如果不满足可见行,就会顺着 undo log 版本链里找到满足其可见性的记录,从而控制并发事务访问同一个记录时的行为,这就叫 MVCC(多版本并发控制)。实现事务回滚,保障事务的原子性。事务处理过程中,如果出现了错误或者用户执 行了 ROLLBACK 语句,MySQL 可以利用 undo log 中的历史数据将数据恢复到事务开始之前的状态。

- 实现 MVCC(多版本并发控制)关键因素之一。MVCC 是通过 ReadView + undo log 实现的。undo log 为每条记录保存多份历史数据,MySQL 在执行快照读(普通 select 语句)的时候,会根据事务的 Read View 里的信息,顺着 undo log 的版本链找到满足其可见性的记录。

undo log 是如何刷盘(持久化到磁盘)的?

undo log 和数据页的刷盘策略是一样的,都需要通过 redo log 保证持久化。

buffer pool 中有 undo 页,对 undo 页的修改也都会记录到 redo log。redo log 会每秒刷盘,提交事务时也会刷盘,数据页和 undo 页都是靠这个机制保证持久化的。

redo log

为什么?

开启事务后,InnoDB 层更新记录前,首先要记录相应的 undo log,如果是更新操作,需要把被更新的列的旧值记下来,也就是要生成一条 undo log,undo log 会写入 Buffer Pool 中的 Undo 页面。

Buffer Pool 并不会立刻把数据写入到磁盘,而是将其设置为脏页。Buffer Pool 是基于内存的,而内存总是不可靠,万一断电重启,还没来得及落盘的脏页数据就会丢失。

为了防止断电导致数据丢失的问题,当有一条记录需要更新的时候,InnoDB 引擎就会先更新内存(同时标记为脏页),然后将本次对这个页的修改以 redo log 的形式记录下来,这个时候更新就算完成了。

因此,edo log 是为了防止 Buffer Pool 中的脏页丢失而设计的。

后续,InnoDB 引擎会在适当的时候,由后台线程将缓存在 Buffer Pool 的脏页刷新到磁盘里,这就是 WAL (Write-Ahead Logging)技术。

WAL 技术指的是, MySQL 的写操作并不是立刻写到磁盘上,而是先写日志,然后在合适的时间再写到磁盘上。

是什么?

redo log(重做日志):是 Innodb 存储引擎层生成的日志,实现了事务中的持久性,主要用于掉电等故障恢复。

redo log 是物理日志,记录了某个数据页做了什么修改,比如对 XXX 表空间中的 YYY 数据页 ZZZ 偏移量的地方做了AAA 更新,每当执行一个事务就会产生这样的一条或者多条物理日志。

在事务提交时,只要先将 redo log 持久化到磁盘即可,可以不需要等到将缓存在 Buffer Pool 里的脏页数据持久化到磁盘。

当系统崩溃时,虽然脏页数据没有持久化,但是 redo log 已经持久化,接着 MySQL 重启后,可以根据 redo log 的内容,将所有数据恢复到最新的状态。

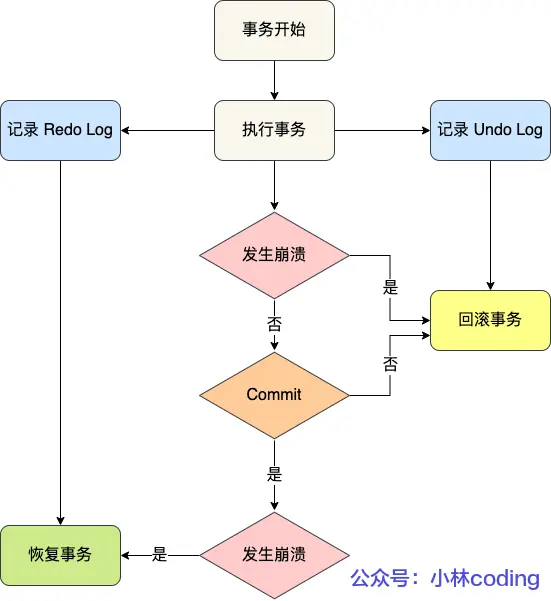

事务提交之前发生了崩溃,重启后会通过 undo log 回滚事务,事务提交之后发生了崩溃,重启后会通过 redo log 恢复事务,如下图:

所以有了 redo log,再通过 WAL 技术,InnoDB 就可以保证即使数据库发生异常重启,之前已提交的记录都不会丢失,这个能力称为 crash-safe(崩溃恢复)。可以看出来, redo log 保证了事务四大特性中的持久性。

binlog

是什么?

binlog (归档日志):是 Server 层生成的日志,主要用于数据备份和主从复制。

binlog 文件是记录了所有数据库表结构变更和表数据修改的日志,不会记录查询类的操作,比如 SELECT 和 SHOW 操作。

为什么?

为什么有了 binlog, 还要有 redo log?

这个问题跟 MySQL 的时间线有关系。

最开始 MySQL 里并没有 InnoDB 引擎,MySQL 自带的引擎是 MyISAM,但是 MyISAM 没有 crash-safe 的能力,binlog 日志只能用于归档。

而 InnoDB 是另一个公司以插件形式引入 MySQL 的,既然只依靠 binlog 是没有 crash-safe 能力的,所以 InnoDB 使用 redo log 来实现 crash-safe 能力。

redo log 和 binlog 有什么区别?

这两个日志有四个区别。

1、适用对象不同:

- binlog 是 MySQL 的 Server 层实现的日志,所有存储引擎都可以使用;

- redo log 是 Innodb 存储引擎实现的日志;

2、文件格式不同:

binlog 有 3 种格式类型,分别是 STATEMENT(默认格式)、ROW、 MIXED,区别如下:

- STATEMENT:每一条修改数据的 SQL 都会被记录到 binlog 中(相当于记录了逻辑操作,所以针对这种格式, binlog 可以称为逻辑日志),主从复制中 slave 端再根据 SQL 语句重现。但 STATEMENT 有动态函数的问题,比如你用了 uuid 或者 now 这些函数,你在主库上执行的结果并不是你在从库执行的结果,这种随时在变的函数会导致复制的数据不一致;

- ROW:记录行数据最终被修改成什么样了(这种格式的日志,就不能称为逻辑日志了),不会出现 STATEMENT 下动态函数的问题。但 ROW 的缺点是每行数据的变化结果都会被记录,比如执行批量 update 语句,更新多少行数据就会产生多少条记录,使 binlog 文件过大,而在 STATEMENT 格式下只会记录一个 update 语句而已;

- MIXED:包含了 STATEMENT 和 ROW 模式,它会根据不同的情况自动使用 ROW 模式和 STATEMENT 模式;

redo log 是物理日志,记录的是在某个数据页做了什么修改,比如对 XXX 表空间中的 YYY 数据页 ZZZ 偏移量的地方做了AAA 更新;

3、写入方式不同:

- binlog 是追加写,写满一个文件,就创建一个新的文件继续写,不会覆盖以前的日志,保存的是全量的日志。

- redo log 是循环写,日志空间大小是固定,全部写满就从头开始,保存未被刷入磁盘的脏页日志。

4、用途不同:

- binlog 用于备份恢复、主从复制;

- redo log 用于掉电等故障恢复。

如果不小心整个数据库的数据被删除了,能使用 redo log 文件恢复数据吗?

不可以使用 redo log 文件恢复,只能使用 binlog 文件恢复。

因为 redo log 文件是循环写,是会边写边擦除日志的,只记录未被刷入磁盘的数据的物理日志,已经刷入磁盘的数据都会从 redo log 文件里擦除。

binlog 文件保存的是全量的日志,也就是保存了所有数据变更的情况,理论上只要记录在 binlog 上的数据,都可以恢复,所以如果不小心整个数据库的数据被删除了,得用 binlog 文件恢复数据。

AOF 日志是如何实现的

数据库的写前日志(Write Ahead Log, WAL)是在实际写数据前,先把修改的数据记到日志文件中,以便故障时进行恢复。

不过,AOF 日志正好相反,它是写后日志,“写后”的意思是 Redis 是先执行命令,把数据写入内存,然后才记录日志。

如果 Redis 执行完命令将数据写入内存,但尚未记录日志,此时会发生什么呢?

AOF 为什么要先执行命令再记日志呢?要回答这个问题,我们要先知道 AOF 里记录了什么内容。

AOF 里记录的是 Redis 收到的每一条命令,这些命令是以文本形式保存的。

为了避免额外的检查开销,Redis 在向 AOF 里面记录日志的时候,并不会先去对这些命令进行语法检查。所以,如果先记日志再执行命令的话,日志中就有可能记录了错误的命令,Redis 在使用日志恢复数据时,就可能会出错。

而写后日志这种方式,就是先让系统执行命令,只有命令能执行成功,才会被记录到日志中,否则,系统就会直接向客户端报错。所以,Redis 使用写后日志这一方式的一大好处是,可以避免出现记录错误命令的情况。

除此之外,AOF 还有一个好处:它是在命令执行后才记录日志,所以不会阻塞当前的写操作。

AOF 也有两个潜在的风险。

首先,如果刚执行完一个命令,还没有来得及记日志就宕机了,那么这个命令和相应的数据就有丢失的风险。如果此时 Redis 是用作缓存,还可以从后端数据库重新读入数据进行恢复,但是,如果 Redis 是直接用作数据库的话,此时,因为命令没有记入日志,所以就无法用日志进行恢复了。

其次,AOF 虽然避免了对当前命令的阻塞,但可能会给下一个操作带来阻塞风险。这是因为,AOF 日志也是在主线程中执行的,如果在把日志文件写入磁盘时,磁盘写压力大,就会导致写盘很慢,进而导致后续的操作也无法执行了。

仔细分析的话,你就会发现,这两个风险都是和 AOF 写回磁盘的时机相关的。这也就意味着,如果我们能够控制一个写命令执行完后 AOF 日志写回磁盘的时机,这两个风险就解除了。

AOF 日志的写回策略

对于这个问题,AOF 机制给我们提供了三个选择,也就是 AOF 配置项 appendfsync 的三个可选值。

- Always,同步写回:每个写命令执行完,立马同步地将日志写回磁盘;

- Everysec,每秒写回:每个写命令执行完,只是先把日志写到 AOF 文件的内存缓冲区,每隔一秒把缓冲区中的内容写入磁盘;

- No,操作系统控制的写回:每个写命令执行完,只是先把日志写到 AOF 文件的内存缓冲区,由操作系统决定何时将缓冲区内容写回磁盘。

针对避免主线程阻塞和减少数据丢失问题,这三种写回策略都无法做到两全其美。我们来分析下其中的原因。

- “同步写回”可以做到基本不丢数据,但是它在每一个写命令后都有一个慢速的落盘操作,不可避免地会影响主线程性能;

- 虽然“操作系统控制的写回”在写完缓冲区后,就可以继续执行后续的命令,但是落盘的时机已经不在 Redis 手中了,只要 AOF 记录没有写回磁盘,一旦宕机对应的数据就丢失了;

- “每秒写回”采用一秒写回一次的频率,避免了“同步写回”的性能开销,虽然减少了对系统性能的影响,但是如果发生宕机,上一秒内未落盘的命令操作仍然会丢失。所以,这只能算是,在避免影响主线程性能和避免数据丢失两者间取了个折中。

我把这三种策略的写回时机,以及优缺点汇总在了一张表格里,以方便你随时查看。

到这里,我们就可以根据系统对高性能和高可靠性的要求,来选择使用哪种写回策略了。总结一下就是:想要获得高性能,就选择 No 策略;如果想要得到高可靠性保证,就选择 Always 策略;如果允许数据有一点丢失,又希望性能别受太大影响的话,那么就选择 Everysec 策略。

随着接收的写命令越来越多,AOF 文件会越来越大。这也就意味着,我们一定要小心 AOF 文件过大带来的性能问题。

这里的“性能问题”,主要在于以下三个方面:

- 一是,文件系统本身对文件大小有限制,无法保存过大的文件;

- 二是,如果文件太大,之后再往里面追加命令记录的话,效率也会变低;

- 三是,如果发生宕机,AOF 中记录的命令要一个个被重新执行,用于故障恢复,如果日志文件太大,整个恢复过程就会非常缓慢,这就会影响到 Redis 的正常使用。

所以,我们就要采取一定的控制手段,这个时候,AOF 重写机制就登场了。

AOF 重写机制

AOF 重写机制就是在重写时,Redis 根据数据库的现状创建一个新的 AOF 文件,也就是说,读取数据库中的所有键值对,然后对每一个键值对用一条命令记录它的写入。

为什么重写机制可以把日志文件变小呢? 实际上,重写机制具有“多变一”功能。所谓的“多变一”,也就是说,旧日志文件中的多条命令,在重写后的新日志中变成了一条命令。

不过,虽然 AOF 重写后,日志文件会缩小,但是,要把整个数据库的最新数据的操作日志都写回磁盘,仍然是一个非常耗时的过程。这时,我们就要继续关注另一个问题了:重写会不会阻塞主线程?

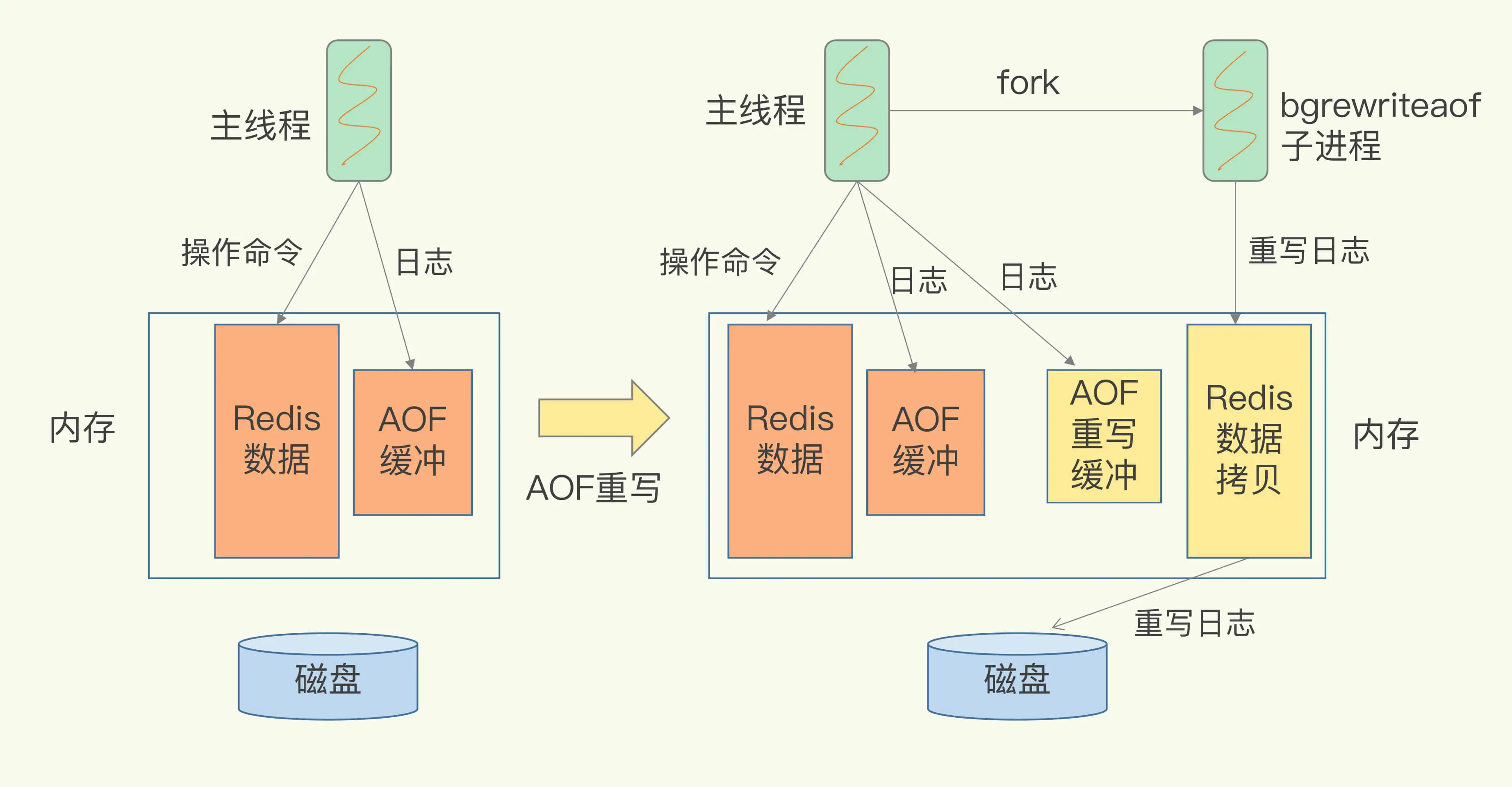

和 AOF 日志由主线程写回不同,重写过程是由后台子进程 bgrewriteaof 来完成的,这也是为了避免阻塞主线程,导致数据库性能下降。

我把重写的过程总结为“一个拷贝,两处日志”。

“一个拷贝”就是指,每次执行重写时,主线程 fork 出后台的 bgrewriteaof 子进程。此时,fork 会把主线程的内存拷贝一份给 bgrewriteaof 子进程,这里面就包含了数据库的最新数据。然后,bgrewriteaof 子进程就可以在不影响主线程的情况下,逐一把拷贝的数据写成操作,记入重写日志。

“两处日志”又是什么呢?

因为主线程未阻塞,仍然可以处理新来的操作。此时,如果有写操作,第一处日志就是指正在使用的 AOF 日志,Redis 会把这个操作写到它的缓冲区。这样一来,即使宕机了,这个 AOF 日志的操作仍然是齐全的,可以用于恢复。

而第二处日志,就是指新的 AOF 重写日志。这个操作也会被写到重写日志的缓冲区。这样,重写日志也不会丢失最新的操作。等到拷贝数据的所有操作记录重写完成后,重写日志记录的这些最新操作也会写入新的 AOF 文件,以保证数据库最新状态的记录。此时,我们就可以用新的 AOF 文件替代旧文件了。

AOF非阻塞的重写过程

总结来说,每次 AOF 重写时,Redis 会先执行一个内存拷贝,用于重写;然后,使用两个日志保证在重写过程中,新写入的数据不会丢失。而且,因为 Redis 采用额外的线程进行数据重写,所以,这个过程并不会阻塞主线程。

AOF 重写过程中有没有其他潜在的阻塞风险?

这里有两个风险。

风险一:Redis 主线程 fork 创建 bgrewriteaof 子进程时,内核需要创建用于管理子进程的相关数据结构,这些数据结构在操作系统中通常叫作进程控制块(Process Control Block,简称为 PCB)。内核要把主线程的 PCB 内容拷贝给子进程。这个创建和拷贝过程由内核执行,是会阻塞主线程的。而且,在拷贝过程中,子进程要拷贝父进程的页表,这个过程的耗时和 Redis 实例的内存大小有关。如果 Redis 实例内存大,页表就会大,fork 执行时间就会长,这就会给主线程带来阻塞风险。

风险二:bgrewriteaof 子进程会和主线程共享内存。当主线程收到新写或修改的操作时,主线程会申请新的内存空间,用来保存新写或修改的数据,如果操作的是 bigkey,也就是数据量大的集合类型数据,那么,主线程会因为申请大空间而面临阻塞风险。因为操作系统在分配内存空间时,有查找和锁的开销,这就会导致阻塞。

AOF 重写为什么不共享使用 AOF 本身的日志?

如果都用 AOF 日志的话,主线程要写,bgrewriteaof 子进程也要写,这两者会竞争文件系统的锁,这就会对 Redis 主线程的性能造成影响。

总结

首先,本文介绍了 MySQL 的三种日志,包括 MySQL 的二进制日志(binlog)和 InnoDB 的事务日志(redo log 和 undo log)。

- undo log:是 Innodb 存储引擎层生成的日志,实现了事务中的原子性,主要用于事务回滚和 MVCC。

- redo log:是 Innodb 存储引擎层生成的日志,实现了事务中的持久性,主要用于掉电等故障恢复;

- binlog:是 Server 层生成的日志,主要用于数据备份和主从复制;

其次,本文介绍了 Redis 的 AOF 日志。AOF 日志是写后日志,即 Redis 先执行命令把数据写入内存,然后才记录日志。这样做能防止记录错误命令,并且不会阻塞当前写操作。但是有丢失数据(执行完命令,但尚未写入 AOF 日志时数据库崩溃)和阻塞下一个操作(AOF 日志文件过大导致写盘很慢)的风险。

为了避免上述风险,本文介绍了 AOF 日志的三种写回策略,分别是 Always,Everysec,No 三种方式,代表了性能和可靠性之间的博弈。

当日志文件过大时,Redis 设计了 AOF 重写机制。